„Zur Unzeit“ komme das Lieferkettengesetz der Bundesregierung, teilte der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie in seiner Stellungnahme im März 2021 mit und meinte damit die Folgen der Corona-Pandemie. Dass die Lage mehr als ein Jahr später noch viel unsicherer ist, damit hätte wohl auch der Verband kaum gerechnet.

Infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine, der politischen und wirtschaftlichen Abschottung Russlands und im Angesicht einer anhaltenden chinesischen Lockdown-Politik sind die Lieferketten mindestens mittelfristig unter Stress. In dieser Weltlage wird es nicht einfacher, konsequent auf saubere Lieferketten zu setzen. Wo viele Unternehmen freiwillig auf den Handel mit Russland verzichten, wird mittelfristig eine Umleitung der Warenströme stattfinden. Der Effekt dürfte also eher kurzfristiger Natur sein. Unter anderem aber wegen der behäbigen Energiewende dürfte Ressourcenmangel ein anhaltendes Problem bleiben. Gut möglich also, dass der Stress auch langfristig erhalten bleibt.

Doch kann es für Menschenrechte und die Herstellung von Gerechtigkeit überhaupt eine „Unzeit“ geben? Kommentieren will der Verband das nicht weiter. Alle Argumente seien ausgetauscht. Doch stellt sich zumindest die Frage, was die Umsetzung des neuen Lieferkettengesetzes – auch in Anbetracht der Weltlage – bedeutet.

Unternehmen müssen umsteuern

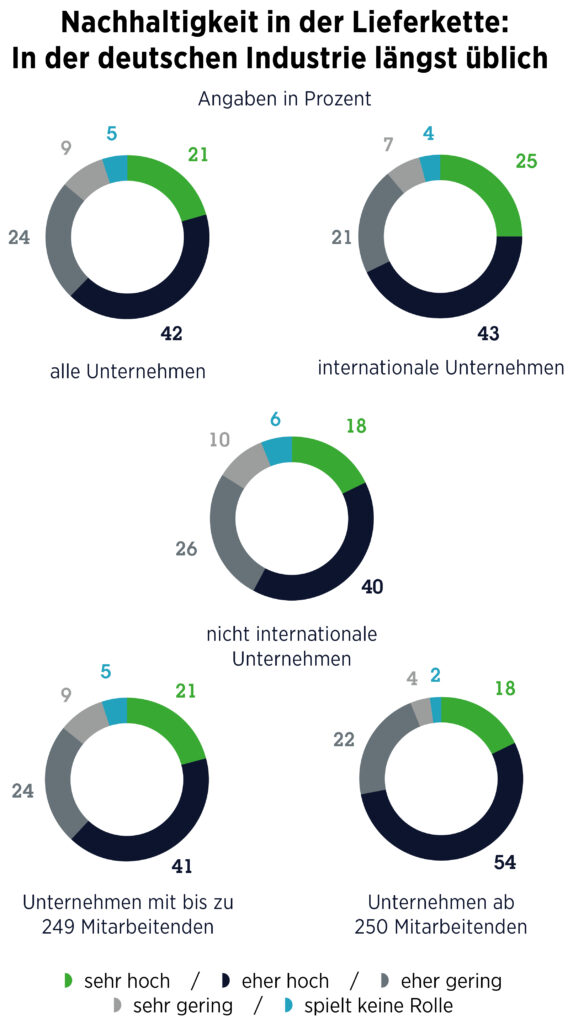

Klar ist: Unternehmen haben erkannt, dass sie umsteuern müssen. In einer Studie von absatzwirtschaft und ANXO Management Consulting sagen 83 Prozent der befragten Fach- und Führungskräfte, dass sie ein Umsteuern im Marketing für nötig halten. Wegen der Lieferengpässe und der zunehmenden Notwendigkeit von Nachhaltigkeit.

Das Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen zu mehr Sorgfalt über die gesamte Lieferkette. Konkret folgt daraus, dass betroffene Unternehmen ein Risikomanagement einrichten müssen, um Umweltschädigungen und Menschenrechtsverletzungen frühzeitig zu erkennen, auch wenn sie nicht durch das eigene Unternehmen geschehen. Denn: Unternehmen sind durch das Gesetz nicht mehr nur für eigenes Handeln verantwortlich, sondern auch für Handlungen von Vertragspartnern und mittelbaren Lieferanten. Dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geht das zu weit: Ohne direkte Geschäftsbeziehung hätten Unternehmen keine rechtliche Einwirkungsmöglichkeit auf mittelbare Zulieferer.

Dennoch gilt das Lieferkettengesetz für Unternehmen mit Hauptsitz oder Zweitniederlassung und mindestens 3000 Mitarbeitenden in Deutschland ab 2023. Ab 2024 gilt es auch bei mindestens 1000 Mitarbeitenden. Kleinere Unternehmen sind indirekt betroffen, wenn sie Zulieferer für diese Unternehmen sind. Die Fristen sind knapp. Etwa anderthalb Jahre lagen zwischen Verkündung des Gesetzes im Juli 2021 und Inkrafttreten.

Die Maßnahmen des Gesetzes sind vielfältig: Neben Risikomanagement oder dem Benennen einer verantwortlichen Person müssen Maßnahmen gegen (potenzielle) Menschenrechtsverstöße ergriffen werden. Zudem muss es eine Beschwerdemöglichkeit geben. Außerdem müssen Unternehmen in einem jährlichen Bericht festhalten, welche Maßnahmen ergriffen wurden. Für die meisten Unternehmen mit mindestens 3000 Mitarbeitenden muss er erstmals zum 30. April 2024 eingereicht werden und ist dann öffentlich einsehbar. Für die Kommunikation nach außen eignet sich dieser Bericht wohl nicht wirklich. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich aber in der Kommunikation verarbeiten.

Kommunikativ kann es nur eine Richtung geben

Die Kommunikationslinie der Bundesregierung ist klar: Das Lieferkettengesetz sorgt für mehr Menschenrechte. Für Marken kann es daher nur eine Kommunikationslinie in Richtung Kund*innen geben: Wir bemühen uns bestmöglich, das Lieferkettengesetz einzuhalten, und unterstützen dessen Umsetzung. Doch weil Kontrollpflichten nicht an der eigenen Pforte enden, kann die Umsetzung teilweise schwierig werden.

Die vom BDI im Gesetzgebungsprozess geübte Kritik, dass das Gesetz deutsche gegenüber ausländischen Unternehmen diskriminiere, mag formal haltbar sein. Der BDI sagt zwar, dass die Wahrung von Menschenrechten für die deutsche Wirtschaft selbstverständlich sei. Als Kommunikationslinie für Unternehmen empfiehlt sich diese Argumentation aber nicht: Gerechte Löhne oder die Überprüfung der Einhaltung von Menschenrechten als Wettbewerbsnachteil in die Kommunikation zu werfen – damit lassen sich keine Sympathiepunkte erzielen. Und schlicht zu behaupten, dass die Einhaltung von Menschenrechten selbstverständlich sei, greift angesichts wiederkehrender Skandale um Kinderarbeit oder brennende Fabrikgebäude zu kurz.

Dazu kommt: Mittelfristig dürften auch EU-weit ähnliche Regeln gelten. Im März hat die EU-Kommission einen Entwurf für eine Regelung präsentiert. Klar ist aber: Durch die europäische Bürokratiemühle wird noch eine Menge Wasser laufen, bevor eine Regelung in Kraft tritt.

Ändert sich dadurch etwas für die bisherigen Vorreiter? Die Bio-Supermarktkette Alnatura sagt, dass sie sich bereits seit 35 Jahren für faire Lieferketten einsetzt. Für Alnatura nehmen durch das neue Gesetz nun vor allem die formalen Anforderungen wie Dokumentationspflichten zu. „Alnatura […] hat sich praktisch von Anfang an jeweils selbst Regeln gegeben, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgingen“, erklärt Manon Haccius, Projektverantwortliche für die We-Care-Zertifizierung beim Unternehmen. Die eigentlichen Maßnahmen gehen insofern scheinbar leicht von der Hand. Jedenfalls ist das Unternehmen überzeugt, alle Pflichten rechtzeitig umzusetzen. Ein Ziel des Gesetzes ist es daher gerade, einen Wettbewerbsnachteil zu beseitigen: für die Unternehmen, die sich schon aktuell über die gesetzlichen Pflichten hinaus für faire Bedingungen einsetzen. Haccius sagt aber, dass Alnatura selbst sich nicht benachteiligt fühlt.

Wie aber kann nun ein Unternehmen die Umsetzung der gesetzlichen Pflichten konkret belegen und das vielleicht sogar zur Vermarktung nutzen? Eine naheliegende Größe sind hier Labels und Zertifikate. So bietet der TÜV Nord beispielsweise eine Vielzahl von Einzelzertifizierungen an, die allesamt auf die Regelungen des Lieferkettengesetzes einzahlen. Sie decken einzelne Aspekte des Gesetzes ab. Mit einem Siegel zu beweisen, dass man das Gesetz einhält, geht damit also nicht. Zudem kann der TÜV auch für Teilbereiche aktuell keine Rechtssicherheit garantieren.

Umfassendere Siegel wie das We-Care-Siegel, mit dem auch Alnatura zertifiziert ist, gibt es eher branchenspezifisch. We Care vom Forschungsinstitut für Biologischen Landbau fokussiert sich auf die Lebensmittelwirtschaft. Das liegt nahe, einfach weil unterschiedliche Branchen sehr unterschiedliche Ansprüche an nachhaltige Lieferketten haben. „Durch die Kriterien des We-Care-Standards im Handlungsfeld Lieferkettenmanagement werden die Dokumentation und die notwendigen Sofortmaßnahmen zu den ökologischen und sozialen Risiken entlang einer Lieferkette überprüft. Dabei erfüllen alle We-Care-Kriterien die Vorgaben des deutschen Sorgfaltspflichtengesetzes“, sagt Axel Wirz von We Care.

Unternehmen müssen Zertifizierung nutzen

Mit entsprechenden Zertifizierungen kann es sinnvoll sein, sich die gesetzlichen Pflichten auch kommunikativ zunutze zu machen. Bei We Care wird dabei das Unternehmen zertifiziert, nicht ein einzelnes Produkt. In der Kommunikation lässt sich das Siegel also nutzen, nicht aber auf dem einzelnen Produkt. Auf der kommunikativen Makro-Ebene ist es aber ohnehin besser aufgehoben. Denn wer als Unternehmen umfassend nachhaltig agiert, der wäre schlecht beraten, diese Tatsache nicht auch kommunikativ für sich zu nutzen.

Es hat dennoch eine gewisse Ironie: Während die Wirtschaft die Wahrung von Menschenrechten sicherstellen muss, verhandelt ein grüner Klimaschutzminister den Energieeinkauf mit dem Staat Katar. Doch als Unternehmen nun zu lamentieren, verfrachtet eine Marke dennoch in die Sackgasse. Weil Menschenrechte keine Verhandlungsmasse sind. Weil die gesetzlichen Grundlagen ohnehin feststehen. Und weil kommunikativ mit Kritik an einem Gesetz für die Einhaltung von Menschenrechten kein Blumentopf zu gewinnen ist.