Irgendwann hatte Ada Amsellem einfach genug. „Es gab zu viele Plakate, ich fühlte mich mit Information überlastet“, sagt die 31-jährige Juristin. In ihrer Heimatstadt Genf wurde sie Mitglied der Initiative „Zéro Pub“ (Null Werbung). Die machte so viel Druck, dass das Stadtparlament im vergangenen Herbst einen spektakulären Beschluss fasste: Von 2025 an wird es in Genf keine kommerziellen Plakate mehr geben, zumindest nicht auf öffentlichem Grund.

Der Erfolg der Aktivist*innen sorgte international für Schlagzeilen – und sollte für die Werbebranche ein Weckruf sein. Auch in deutschen Großstädten formieren sich Aktionsgruppen: Die Initiative „Berlin Werbefrei“ sammelte in einem ersten Aufschlag rund 32.500 gültige Unterschriften, „Hamburg Werbefrei“ will zur Europawahl 2024 einen Volksentscheid erzwingen. Initiativen in Köln und Göttingen sind im Aufbau.

Das könnte der Beginn einer Bewegung sein – und eine alte Debatte wieder aufleben lassen. Wie viel Außenwerbung ist verträglich oder nötig? Und wer entscheidet darüber? Im Zeitalter von Digitalisierung und Klimakrise muss das womöglich neu austariert werden. Nicht immer laufen die Konfliktlinien so, wie es zu erwarten wäre. Nicht nur die konservative „Neue Zürcher Zeitung“ („Genf schießt sich ins eigene Bein“), auch die linke „taz“ wandte sich gegen Verbote: „Wer Werbetafeln demontiert, demontiert einen Teil der Öffentlichkeit.“

Es ist gleichermaßen ein gesellschaftlicher wie ein juristischer Diskurs: Wem gehört der öffentliche Raum?

Digitale Plakate sind Hingucker – das gefällt nicht jedem

Der Fachverband Außenwerbung (FAW) demonstriert Gelassenheit: „Es ist ein Thema, das immer mal wieder aufpoppt, und es war bisher eine sehr punktuelle Geschichte“, sagt Geschäftsführer Kai-Marcus Thäsler. Die Notwendigkeit zur Kursänderung sieht er nicht. „Außenwerbung ist als Medium nicht substituierbar. Wo soll man neue Ideen und Produkte kommunizieren, wenn nicht im öffentlichen Raum?“ Die Initiativen schreibt er Leuten zu, die „sehr fundamentale Kapitalismuskritik äußern und argumentieren, dass Werbung zu Konsum verführt“.

Konsumkritik ist nicht neu. Doch etwas Wichtiges hat sich verändert: Es gibt jetzt digitale Außenwerbung. Beleuchtete Flächen, die den Wechsel von Spots im Fünf-Sekunden-Takt erlauben. Das Digital Media Institute beschreibt die Vorteile so: „Digital Out-of-Home (DOOH) ist aufmerksamkeitsstark, bewegt und 100 Prozent sichtbar.“

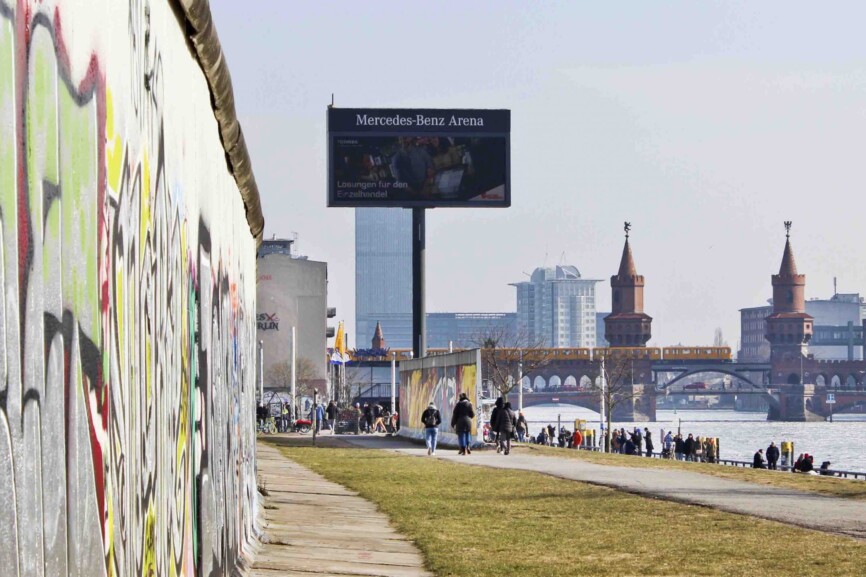

Genau damit hat Fadi El-Ghazi ein Problem. „Als ich hörte, dass in Berlin bis zu tausend Werbeanlagen digitalisiert werden dürfen, hat es mir gereicht“, sagt der Berliner Strafrechtsanwalt. „Habe ich nicht ein Recht darauf, zu entscheiden, was ich sehe?“, fragte er sich. Das war die Geburtsstunde von „Berlin Werbefrei“ im Jahr 2018. Seither engagiert sich El-Ghazi für ein Gesetz, das digitale Werbeanlagen komplett verbietet, ebenso Werbung an öffentlichen Einrichtungen. Auch für private Hauseigentümer*innen, die Fassaden vermieten, soll es Einschränkungen geben. Litfaßsäulen und kleine analoge Werbeflächen hingegen finden der Anwalt und seine Mitstreiter*innen in Ordnung. Die Hälfte der Flächen soll aber für Gemeinnütziges und Kultur zur Verfügung stehen.

Die Stadt ist ein Konsens, der sich laufend erneuert

Den Verdacht, da seien linke Sektierer*innen am Werk, weist El-Ghazi zurück: „Werbung finde ich ja gut, es geht nur um die Kanäle.“ Er bezeichnet sich als „liberal-konservativ“. Seine derzeit rund 15 Mitstreiter*innen seien ein „bunter Haufen“, einige links, andere nicht. „Wir sprechen auch Leute an, denen es um Heimat und Denkmalschutz geht“, sagt er.

Alte Schubladen passen nicht mehr, vieles ist im Fluss. „Stadt ist ein ständiger Aushandlungsprozess, sie ist nie fertig“, sagt Jürgen Block, Geschäftsführer der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing. Wenn sich der Zeitgeist ändere, müsse man reagieren. Wie die großen Außenwerber Ströer und WallDecaux das sehen, bleibt offen. Unsere Anfragen zum Thema Werbeverbot beantworteten sie nicht. Dabei funktioniert ihr Geschäftsmodell nur, wenn die Menschen Werbung in der Stadt akzeptieren.

„Ich will Werbung nicht komplett abschaffen“, sagt Ada Amsellem. „Aber sie soll an Orten stattfinden, wo es angemessen ist, etwa in Malls.“ Die Doktorandin aus Genf kritisiert Plakate auch inhaltlich, besonders die für umweltschädliche Produkte: „Wollen wir, dass unsere Kinder mit der Vorstellung aufwachsen, ein dickes Auto sei ein Zeichen für Erfolg?“, fragt Amsellem, die selbst eine dreijährige Tochter hat.

Bürger gestalten Plakate

Der Umweltaspekt beschäftigt auch die deutschen Initiativen, etwa der Energie- und Papierverbrauch von Werbeträgern. „Ist eine solche Ressourcenverschwendung angesichts der Klimakrise zeitgemäß?“, fragt „Hamburg Werbefrei“. Dabei erstellen große Vermarkter ihre Kampagnen schon zunehmend klimaneutral; grüner Strom kommt zum Einsatz, spezielle Poster filtern Schadstoffe aus der Luft. „Die Gattung bemüht sich sehr um Nachhaltigkeit“, sagt FAW-Geschäftsführer Thäsler.

Die Initiativen gegen die Außenwerbung sind selbst nicht ohne Widersprüche. In Genf findet Ada Amsellem zwar Plakate störend, nicht aber Werbung auf Bussen und Bahnen. Der Berliner Aktivist Fadi El-Ghazi hat nichts dagegen, wenn Unternehmen Kulturwerbung sponsern. Überdies bleiben bei den Initiativen Bereiche außen vor, bei denen Städte oft den größten Regelungsbedarf sehen: Aufsteller, Gastromöblierung, Auslagengestaltung. Die schwäbische Kleinstadt Nagold hat schon vor Jahren eine Satzung erlassen, die Händler*innen solche Formate bis ins Detail vorschreibt.

„Zéro Pub“ tritt dafür ein, dass Bürger*innen Plakatwände gestalten dürfen – so, wie es in Genf schon 2017 passierte, als die Anlagen wegen eines Vertragsstreits weiß geblieben waren. Was aber, wenn es Schmierereien gibt? Wer darf entscheiden, ob es wirklich welche sind? „Die Stadt könnte die Flächen unterhalten oder ein regionales Unternehmen beauftragen“, schlägt Amsellem vor. Das freilich kostet Geld.

Ohne Außenwerbung fehlen den Städten Einnahmen

Ohnehin fallen in der hoch verschuldeten 200.000-Einwohner-Stadt künftig jährlich 4,3 Millionen Franken (4,1 Millionen Euro) Mieteinnahmen aus. In Berlin würden Einnahmen von geschätzt 30 Millionen Euro im Jahr fehlen. El-Ghazi ficht das nicht an: „Eine Weltstadt kann es sich leisten, darauf zu verzichten.“ Notfalls, meint er, ließen sich zur Kompensation etwa die Übernachtungssteuer erhöhen oder mehr Blitzer aufstellen.

Für Citymarketer Jürgen Block ist eines klar: „Das Fass, wo Kultur aufhört und Kommerz anfängt, würde ich nicht aufmachen wollen.“ Sein Rat: Miteinander reden und Kompromisse vereinbaren. Übertreibungen vermeiden, Rücksicht nehmen auf den Wunsch nach entkommerzialisierten Zonen. Städte hätten in Verhandlungen mit Außenwerbern Spielraum, auch in Hinblick auf Kontingente für Kultur. Sie könnten zudem Gestaltungssatzungen beschließen und dabei stärker die Bürger*innen einbeziehen: „Was geht und was zu viel ist, haben bisher in erster Linie Verwaltungen bestimmt.“ Es ist ja nicht so, als ob Außenwerbung bisher keiner Regulierung unterliegen würde: Wo welche Anlagen hindürfen, wird – in manchen Städten durchaus restriktiv – geprüft.

In Berlin gibt sich der Anwalt El-Ghazi kämpferisch. Einen Etappensieg hat er bereits erreicht. Zwar wies der Senat einen Gesetzentwurf Ende 2019 als unzulässig zurück, der Verfassungsgerichtshof gab den Aktivist*innen jedoch das Recht zur Nachbesserung. Eine zweite Chance also. El-Ghazi ist entschlossen, sie wahrzunehmen. Er beruft sich auf das Prinzip der negativen Informationsfreiheit: „Ich darf nicht dazu gezwungen werden, in unzumutbarer Form Informationen zu rezipieren. Ein kleines Plakat auf einer Litfaßsäule kann ich ignorieren. Eine große digitale Fläche nicht.“

„Das Anpreisen von Waren ist das Schmieröl der Marktwirtschaft“

Tatsächlich haben Verbraucher*innen etwa das Recht, Briefkastenwerbung abzulehnen oder Adblocker zu installieren. Das aber sind persönliche Entscheidungen. „Im öffentlichen Raum hat eine Einzelperson nicht den Anspruch, bestimmte Dinge sehen oder nicht sehen zu wollen“, sagt Christoph Degenhart, Professor emeritus für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht und ein erfahrener Gutachter in Werbefragen. Zumal auch die Interessen der Unternehmen zu berücksichtigen seien. „Das Anpreisen von Waren gehört zur Gewerbefreiheit. Es ist das Schmieröl der Marktwirtschaft“, sagt Degenhart.

Selbst wenn „Berlin Werbefrei“ mit einem Volksbegehren erfolgreich sein sollte, muss das nicht endgültig sein. „Auch eine Mehrheit darf sich im Rechtsstaat nicht alles erlauben“, sagt Degenhart. Das Ergebnis eines Volksbegehrens kann ebenso rechtswidrig sein wie der Beschluss eines Parlaments. Erst kürzlich hob das Bundesverfassungsgericht etwa den Berliner Mietendeckel auf.

Die Zulässigkeit der Genfer Initiative begründet der Experte mit der Schweizer Rechtskultur: „Dort vertraut man stärker dem Volksgesetzgeber.“ Wobei auch in Genf die Schlacht noch nicht geschlagen ist: Gegner*innen des Werbeverbots können ihrerseits ein Referendum anstrengen. Juristisches und gesellschaftliches Tauziehen würden dann in die nächste Runde gehen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Januar-Printausgabe der absatzwirtschaft.