„Schalt mal die Textilie an!“ Lisa Lang verbindet ein Kabel; und ein fein bestickter Stoff leuchtet wie ein Sternenhimmel. Textile Himmelszelte und mit Leuchtfäden durchwebte Kleider, die im Rhythmus der Umgebungsgeräusche pulsieren, sind Langs Ding. Ebenso wie manipulierte Strickmaschinen, die Graffiti-Kunst in Pullover wirken. Oder Yogakleidung, die Energiezentren wärmt, Schweißgeruch verhindert und Handystrahlung absorbiert. Bei diesen Themen leuchten Langs Augen. Doch wer glaubt, die Gründerin von Elektrocouture, Berlin, widme sich brotlosen Spielereien, der unterschätzt Lang. Die toughe „Bootstrapperin“ (Selbst-Finanziererin) verfolgt – O-Ton – einen „knallharten Businessplan“ innerhalb eines schlagkräftigen Marktes. Und sie ist mit ihrer 2015 gegründeten Firma rentabel: Lang, die weltweit als eine der hundert einflussreichsten Wearable-Tech-Experten gehandelt wird, hilft Technologie- und Textilwirtschaft als Problemversteherin: erstens sich zu finden, zweitens Innovationen loszutreten, drittens neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen und viertens „mithilfe eines starken Manufaktur-Levels neue Geschäftszweige zu skalieren“, so Lang.

Die Hidden Champions der deutschen Textilindustrie produzierten etwa für die Medizin hochwertige Fasern mit interessanten physikalischen Eigenschaften. Solche Potenziale gelte es in einen neuen Kontext zu bringen. Lang betreibt ein englischsprachiges Fashion-Tech-Labor. Gerade hat sie das „aus allen Nähten platzende“ Herzstück vom Ahoy zum Tech-Campus der Factory umgezogen – beides Berliner Co-Working-Institutionen. Im „Lab“ befinden sich neben Nähmaschinen auch Lötkolben, ein 3-D-Drucker („Toni“) und ein Laser-Cutter („Emma“). Dort arbeiten Gestalter an Kollektionen oder bilden den Designnachwuchs heran. Und dort konzipiert und organisiert Lang als Kuratorin unter anderem das „Fashion Fusion Programm“ der Telekom. Dieses Innovationsprojekt ist darauf ausgelegt, Kommunikationstechnologien hautnah an die Menschen zu bringen. Auch die EU-Kommission hat schon wegen eines Labors bei Lang angeklopft.

Nicht nur für Mode-, auch für Data- und E-Commerce-Technologien gilt Berlin als deutsches Start-up-Mekka. Ob nun Gründer im Betahaus ihre Zelte aufschlagen – oder in den neuen Co-Working-Spaces wie Wework aus Manhattan, Techcode aus China oder Mindspace aus Israel: Die gesamte Start-up-Metropole Berlin ist für Entrepreneure, deren gebildete, polyglotte Mitarbeiter sowie für Investoren hip, schick, schrill, kultureller Magnet und quietschlebendig.

Wagniskapital: Eile mit Weile?

Investoren begeistern sich speziell für die niedrigen Lebenshaltungs- und damit Personalkosten an der Spree. Auch die Büromieten in Berlin fallen gegenüber London, Paris oder Stockholm vergleichsweise gering aus – noch. Warum also nicht für die gleichen Kosten sechs Start-ups protegieren – anstelle eines einzigen im Silicon Valley?

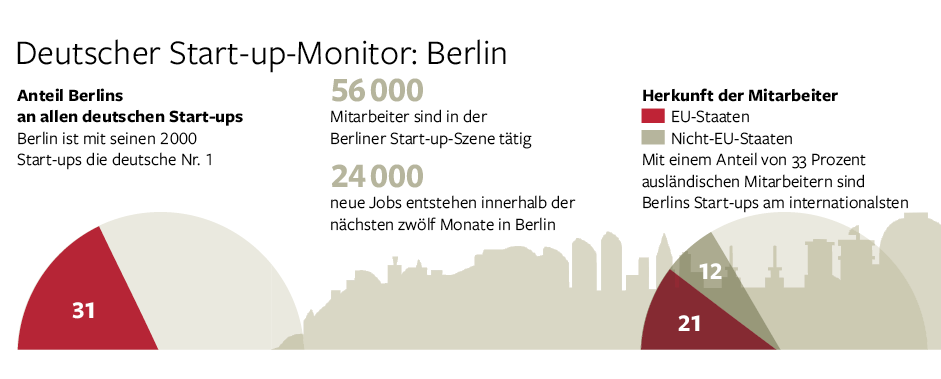

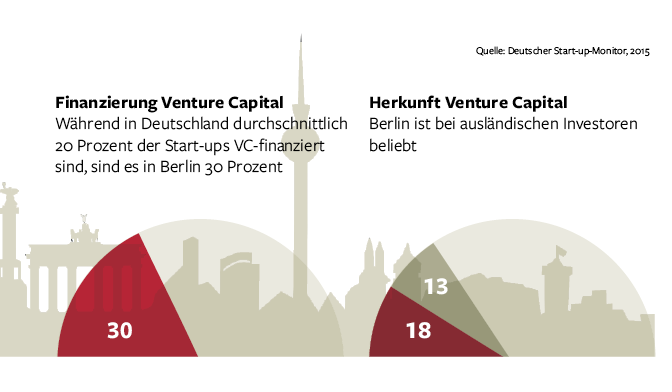

Ja, warum nicht? „Als Gründer-Ökosystem ist Berlin in den vergangenen Jahren förmlich explodiert“, skizziert Videesha Kunkulagunta, Principal beim Venture-Capital-Unternehmen Redstone Digital in Berlin. Insgesamt erhielten Berliner Start-ups im vergangenen Jahr 2,1 Milliarden Euro, berechnete die Unternehmensberatung Ernst & Young (E&Y). Demnach hat sich das Wagniskapital an der Spree seit 2010 verzehnfacht, beziffert Dr. Stefan Franzke, Chef des Wirtschaftsförderers Berlin Partner. Daneben ist die Zahl der Gründungen in Berlin auf 2 000 Firmen gestiegen, ergänzt Paul Wolter vom Bundesverband Deutsche Start-ups in Berlin. Kalifornische Verhältnisse sind das aber noch nicht: „Wie in allen Möchtegern-Valleys fehlt es Berlin erstens an Geld, um ein Start-up aufzubauen, und zweitens an Geld, um ein Start-up aufzukaufen“, ätzte US-Entrepreneur und Ex-Facebook-Manager Antonio García Martínez kürzlich in der Berliner Presse. Wann habe die Deutsche Telekom zuletzt ein Drei-Leute-Start-up gekauft, wie es im „Valley“ gang und gäbe sei?

„Wer den Markt von Google und Co. ins Visier nimmt, muss dickere Eier haben“

Tatsächlich schleppt sich die Sache mit dem Berliner Wagniskapital – vor allem in den Finanzierungsphasen nach dem sogenannten Seeding. Und das, obwohl Serie A und Co. helfen, dass Prototypen das Licht der Welt erblicken, dass „Traction“ (Käufe) einsetzt und dass Firmen expandieren. Von hiesiger VC-Zurückhaltung kann auch Daniel Heer, Gründer und CEO des Data-Start-ups Zeotap in Berlin, ein Lied singen – obwohl der Ideenreiche bei Seeding und A-Runde-Finanzierung aus dem Stand heraus erfolgreich war: „In Deutschland ist es schwieriger, Investoren für komplexe Geschäftsmodelle aufzutun – insbesondere wenn Sie vorhaben, ein Ökosystem zu bauen.“ Davor schreckten hiesige Geldgeber oft zurück, obwohl die Rendite bei zunehmendem Risiko steige: Uber, Ökosystem für Mobilität, und Airbnb, Plattformökonomie fürs Übernachten, hätten die ersten Jahre zwar keinen Umsatz erwirtschaftet. „Wer den Markt von Google und Co. indes ins Visier nimmt, muss auch dickere Eier haben“, grinst Heer. Er fordert, ein Ruck müsse durch den deutschen Markt gehen: „Unser Fokus sollte auf kultureller, wirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Förderung virtueller Güter und dazugehöriger Geschäftsmodelle liegen.“ In den USA investierten längst sogar Rentenfonds in Wagniskapital.

Laut der Britin Kunkulagunta hat das hiesige Zögern des Kapitals auch mit der Berliner Marktreife zu tun. Berlin rangiere da, wo London vor fünf bis zehn Jahren stand, sagt sie. Im ersten Halbjahr 2016 sorgte laut E&Y etwa sinkendes Engagement im Rocket-Internet-Umfeld dafür, dass die britische Hauptstadt beim Wagniskapital Berlin vom europäischen Start-up-Siegertreppchen stieß. Aktuell fällt die Spree-Metropole hier auch hinter der „Spotify-Stadt“ Stockholm sowie hinter Paris zurück. Zudem gilt Berlin gegenüber Tel Aviv als Wagniskapital-Waisenkind. Das begründet Laura Kohler, Chefin des European Innovation Hub von Etventure in Berlin, mit dem israelischen Technologietransfer über Universitäten, der Rolle der Technologie beim Militär, aber auch mit der Sicherheit durch schnelle, weltweite Patentverfahren. „Zudem kann Berlin noch nicht auf das gesammelte Wissen einer weiteren Gründergeneration zurückgreifen – wie in London oder Kalifornien“, ergänzt Kunkulagunta.

„Success breeds Success“

Laut Eric Magdanz, der für die US-Botschaft in Berlin die Wirtschaftssektion verantwortet und sich als transatlantischer VC-Brückenbauer versteht, gibt es in der deutschen Hauptstadt beim Wagniskapital „noch zu wenig Wettbewerb“. Das sei wie Kalifornien im Jahr 1996: „Wir brauchen mehr Erfolgsgeschichten, die zeigen, dass sich in Berlin nicht nur erfolgreiche Copy Cats angesiedelt haben“, fordert Magdanz mit einem Seitenhieb auf die Geschäftsmodellkopisten von Rocket Internet. Mithilfe von originären Erfolgen gelänge es Gründern künftig besser, an Kapital zu gelangen und später Erfahrungen mit Newcomern zu teilen. Nach dem Motto: „Success breeds Success.“